電気工事の必需品!VVFストリッパー

まいたけは趣味で電気配線をしています。

もちろん電気工事士の資格はもっていますよ!

家の中の電気配線や、カーポートでの配線はVVFケーブルをメインに使用しており、その際に電線の切断や加工には、ホーザン VVFストリッパー P-958を愛用しています。

2011年に第二種電気工事士の実技試験を受ける時にP-956を購入してからホーザン一択です。

これ一つあるだけで、「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」が全部できちゃいます!工具を持ち替える手間が省けるので作業効率が上がります。

(メーカーホームページより)

基本的な使い方

このP-958は、ほぼ全てのVVFケーブルの加工ができます。シースを剥ぐこの部分は、

1.6mmの2芯・3芯と、2.0mmの2芯・3芯の4つを備えています。

一発で出来ないのは、2.0mm2芯+1.6mm1芯のVVFくらいでしょうか?そんなVVFを扱うのはDIYレベルではほとんど無いですね。

まぁ、普通に2.0mmの3芯で対応できるので無問題ですね。

手持ちのVVFを並べてみました。

そしてVVFケーブルの構造はこんな風になっています。

VVFケーブルの1.6や、2.0は芯線の太さとなります。

なので、1.6は1.6mm。

2.0は2.0mmですね。

慣れてしまえば、ケーブルの見た目や、曲げた時の硬さ(柔らかさ)で簡単に識別できますが、ケーブルにも刻印されています。

実際に加工してみた!

最近の機器は端子台があり、10~15mm程度絶縁体を剥いで、差し込むだけという簡単なモノが多いので、あえて加工が必要なランプレセップで紹介してみます。

第二種電気工事士の実技試験にも出てくるやつです。

シースを機器からはみ出して剥いでしまうと施工不良となるので、矢印の開口付近で剥いでいく寸法でやっていきます。

シースを剥ぐときは、主に赤矢印。絶縁体を剥ぐ時は青矢印を使うと便利です。

VVFケーブルを切断する時はこの部分を使用してカットします。

ニッパーを使うよりすごく軽い力で綺麗に切断できます。

シースを剥ぐ寸法は、機器からはみ出ない4cmで剥ぎます。

長すぎるとはみ出てしまうし、短いと"輪づくり"した時にネジまで届かなくなるので、使用する機器に合わせて調整しましょう。

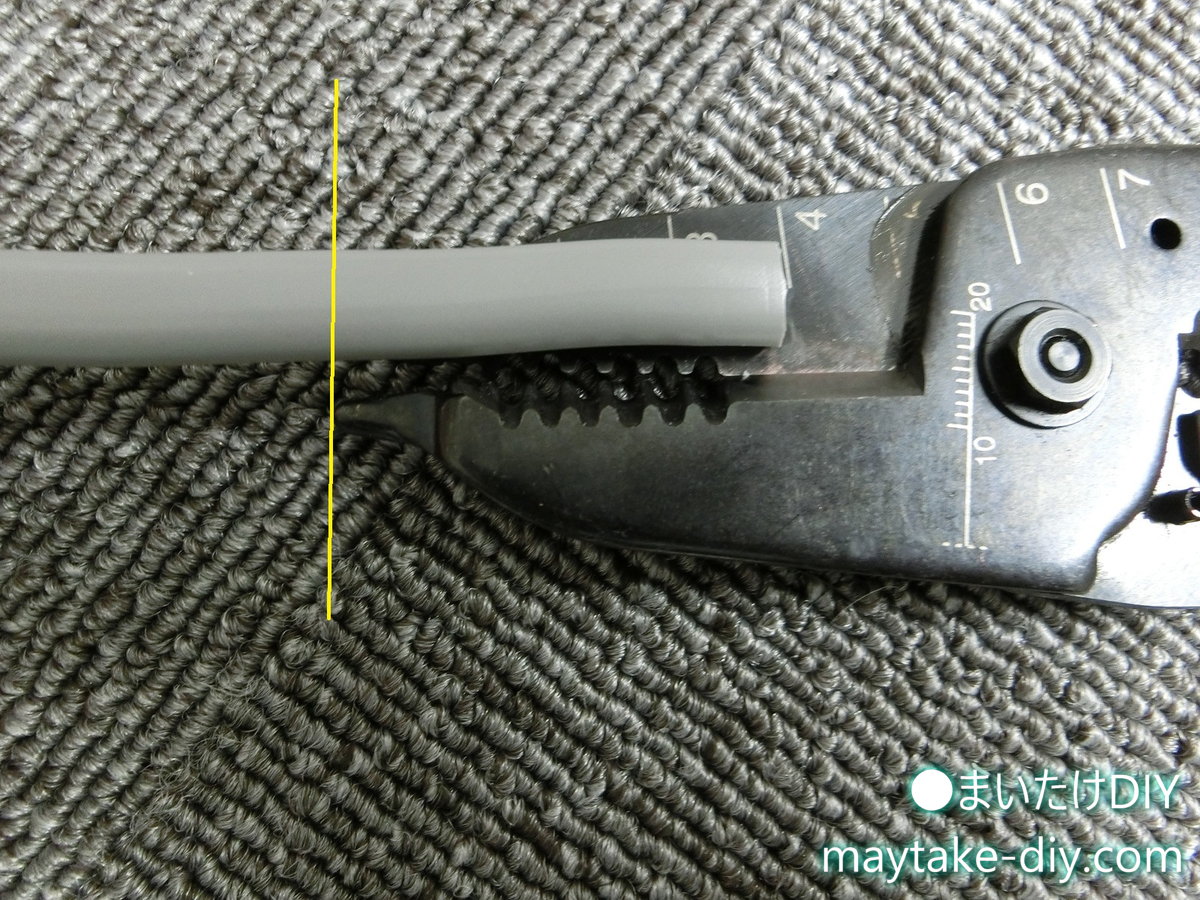

4の所にVVFの先端を合わせれば、ストリッパーの先端の所が4cmとなるので分かりやすい。

黄色線の所がシースを剥ぐ位置になるので、爪などをその位置に据えて、1.6×2の位置に持っていきます。

位置を合わせてしっかりと握ります。

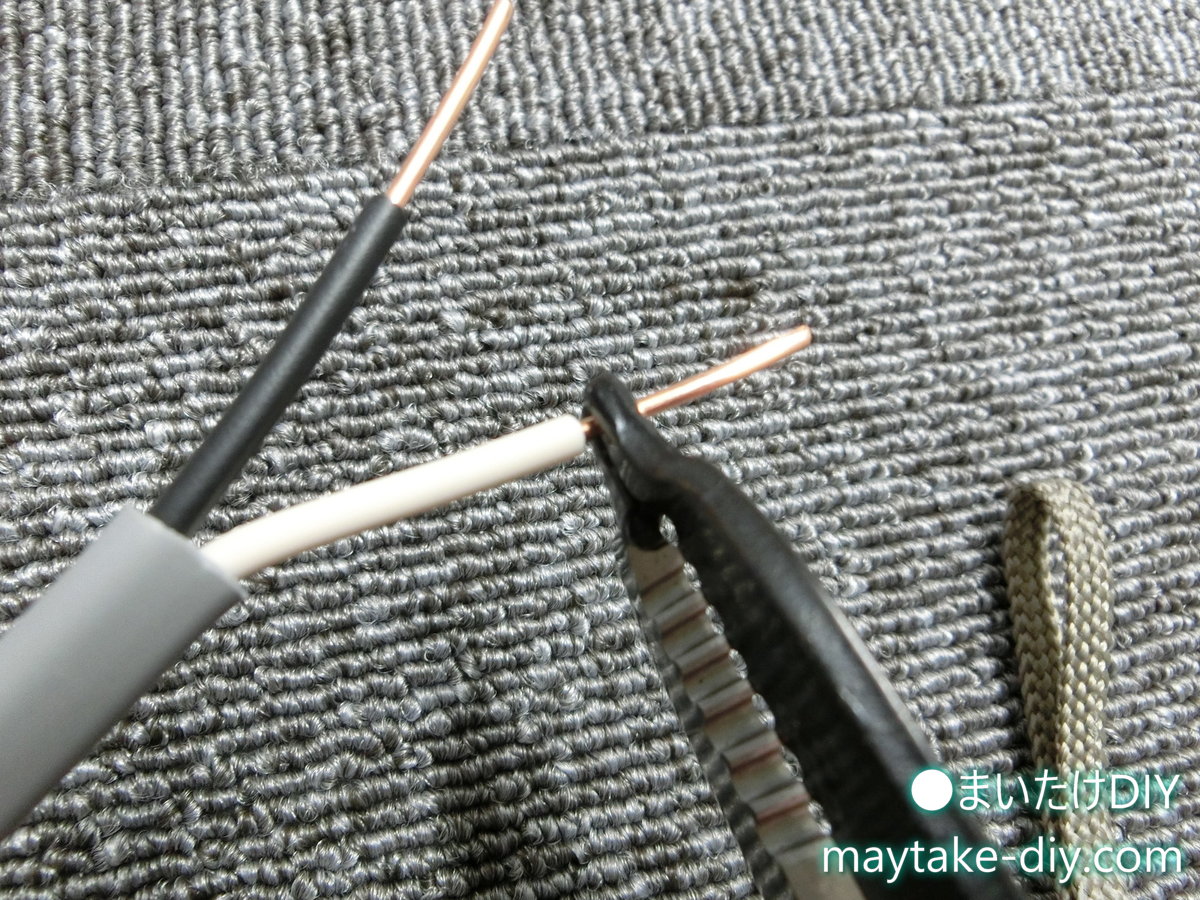

このように切れ目が付いています。

芯線と絶縁体は無傷で、シースの部分全周に切れ目が入っている状態なので、引っ張るだけで、キレイにシースの部分が抜けます。

次に絶縁体を剥いで、芯線を出していきます。今回は輪づくりをするので、20mm剥ぐので、20の位置に合わせて、黄色線の所を爪などを添えます。

1.6mmなので、黄色線の3か所のうち2か所の部分で挟み込みます。

しっかりと挟み込んで、少し力を抜いて芯線に沿ってスライドしてやるだけで、芯線に傷をつけず、簡単に絶縁体を剥ぐことができます。

"輪づくり"をしよう

なかなか機会の少ない"輪づくり"ですが、P-958を使えば簡単にできますよ。

まず芯線を剥いだ根本付近を先端で挟みます。

そのまま90度曲げてL字にします。

しっかりと先端をつまみながら、

ぐるっと手前に回します。

超簡単!

輪っかができました!

もう一つも同様に。

ネジもちょうどいいサイズになっています。

L側・N側しっかりと確認し、レセップに入れます。

輪とネジ穴が合うように線を整形します。

輪の向きは写真の向きのようにしないといけません。

反対向きにすると試験では減点です。

ネジをしっかりと締めて接続は完了♪

シースも器具からはみ出ない丁度いい位置まできていますね。

カバーをつけて、ランプレセップ取り付け完了です。

ペーパーの電気工事士の方におすすめです

学生時代に資格取得して、全く電気工事をしていない方も多くいると思います。

電工ナイフやペンチを使ってやりましたね!?

慣れてないとうまく扱えないのでなかなか電気工事しようと思いませんが、このVVFストリッパー P-958を使用すると簡単に加工できてしまうので、簡単にDIY電気工事できますよ!